杭州市

宁波市

温州市

湖州市

嘉兴市

绍兴市

金华市

衢州市

舟山市

台州市

丽水市

开栏语:平安,是治国者的宏大理想,是老百姓的朴素追求。平安浙江建设,从15年前的春天起航,迎来了一个又一个春天。15年间,社会治安、公共安全、百姓生活的变化实实在在,民富民安齐头并进,浙江被公认为全国最安全、社会公平指数最高的省份之一。即日起,浙江法制报推出专栏《15年15事——数读平安浙江》,从花开满园的平安成果中采撷15朵“切片”,通过15组数字变化,展示15年来特别是党的十八大以来全省各地各部门开展平安创建的生动实践和显著成效。

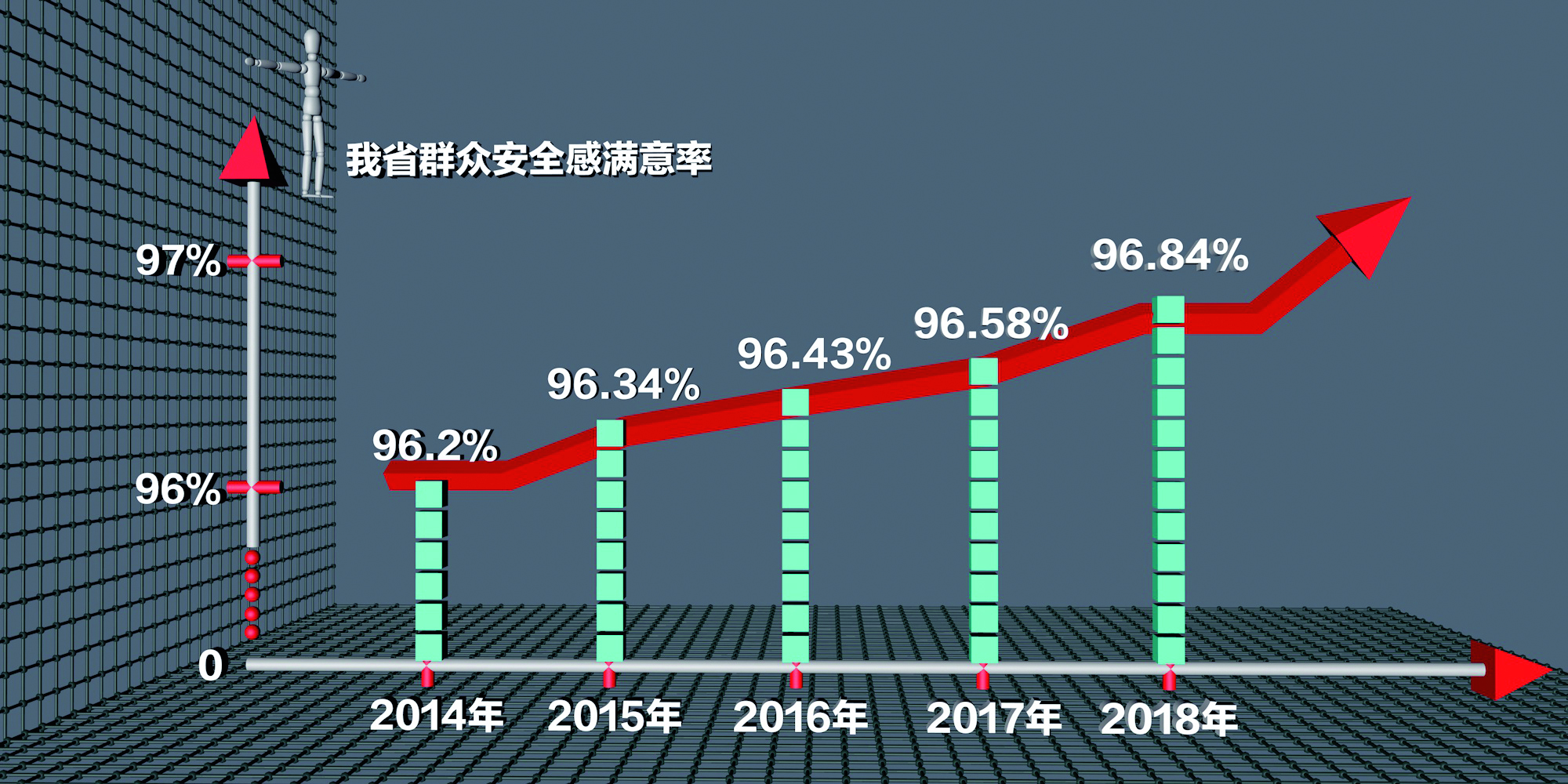

时光如逝,岁月如流。自浙江省委十一届六次全会作出建设平安浙江的战略决策至今已经15年。15年间,浙江绘制了一幅壮美的“平安图”,走出了一条以平安建设促进经济社会发展、维护社会和谐稳定、保障人民安居乐业的“平安路”。15年来,浙江人民的平安体验一年比一年好,省统计局的数据显示,2018年浙江群众对平安建设的安全感满意率、知晓率、参与率分别达到96.84%、87.88%、60.00%,“三率”再创新高,其中参与率更是比上一年度提高了6个百分点。

数据背后,是把“平安硕果”铺满浙江大地的生动实践;是浙江人民愈来愈积极主动参与“平安之花”浇灌的最好诠释。

“何处潮偏盛?钱塘无与俦。”15年,平安浙江建设完成一次次迭代升级,党委领导、政府负责、社会协同、公众参与,分散的个体正不断聚合成强大的力量,共建共治共享的社会治理格局正逐步形成。

自发的参与意识

三月的正午,阳光和煦,照得人心里暖洋洋。78岁的平安志愿者徐美蓉照例在她所在的衢州市衢江区樟潭街道霓虹社区巡查,巡至振兴中路公交站附近时,她忍不住停了下来,两手扶着手机,对着头顶的天空,按下了拍摄键。照片上,天空湛蓝,空旷纯净。她乐呵呵地告诉记者,霓虹社区刚刚完成了电线的上改下整治,原来杂乱无章的“蜘蛛网”被清理后,安全隐患少了,环境也清爽了,“大家都说好!”

霓虹并不是一开始就如此绚丽的。二十多年前,这里还是一片荒地,那时,刚从江山搬来此地的徐美蓉和大多数人一样,想得最多的是如何创业、如何赚钱。这里,以肉眼可见的速度繁华起来,人口众多、道路宽阔、商铺林立,物质生活条件大幅提升的徐美蓉们开始呼唤更高质量的生活——要更安全,更有品质。

为此,在衢江区沈家商会任副会长的徐美蓉找了份新“工作”——平安志愿者,从此与平安建设结下了不解的缘分。多年来,徐美蓉和搭档胡俊芬等一起扫楼查传销窝点、蹲点守自行车窃贼、走村入户当“老娘舅”、走街串巷推广垃圾分类、开展平安宣传和志愿服务……工作丰富多彩也收获满满。

“渐渐地,我们发现很多人主动加入我们,大家觉得一起参与社区建设、一起见证社区发展,非常有成就感。”徐美蓉说。2013年,平安浙江建设的第九年,霓虹社区被评为浙江省“群众最满意平安社区”,社区居民高兴坏了,参与平安建设的热情也更加高涨。2016年,应老姐妹的要求,徐美蓉组织建起了社区夕阳红志愿服务队,如今,48位平均年龄在65岁以上的老人每天轮流“值班”,为平安霓虹建设贡献余热。

“很大程度上说,是社会发展到这个阶段,我的平安我参与,我的平安我做主,这种意识和需求越来越强烈了。”衢江区委政法委有关负责人说,衢江区已拥有平安志愿者1万多名,他们广泛参与到社会服务、矛盾化解、社区矫正帮教等活动中,在平安建设中发挥着不可替代的作用。2018年,衢州市“平安浙江”建设群众知晓率全省提升最快,其中衢江区知晓率达90.54%,群众参与率更是高达70.17%。

目光放至全省,15年来,已有200多万群众主动加入到平安志愿者队伍中来,杭州的“武林大妈”、湖州的“平安大姐”、桐乡的“乌镇管家”,以及无数平凡的平安志愿者,活跃在大街小巷、网上网下,参与着平安建设,守护着平安浙江。

多元的参与渠道

作为“枫桥经验”的发源地,浙江更深刻地认识到,人民群众的支持和参与是平安建设的力量源泉。15年来,全省各地各部门着力搭建平台、加强服务、提供保障,千方百计地激发社会各方面力量参与平安建设的积极性、主动性、创造性,为平安建设赢得了最广泛、最可靠、最牢固的群众基础。

止不住的雨、小腿深的积水、疲惫的身影——三年前的老照片,把戴江一下子拉回了丽水遂昌苏村山体滑坡的那些天。戴江是苏村救援行动中浙江民安公益救援中心诸暨支队的领队,事发当晚,他带着20个队员连夜赶到遂昌帮助搜救。2009年以来,这支草根救援组织积极参与防灾减灾、应急救援、灾后重建等行动,收获了政府和群众的信赖。但组织的“身份”一直解决不了,培训申请、工作开展一度困难重重,很长时间困扰着戴江和他的伙伴们,这也恰恰是多数民间组织发展路上绕不开的坎。

怎么办?作为群众参与平安建设、社会治理的重要平台,党委政府要为社会组织发展创造条件。2013年,浙江省率先在全国开展行业协会商会类、科技类、公益慈善类、城乡社区服务类等四类社会组织直接登记,敞开了准入的大门。紧接着,又出台了《关于加快推进现代社会组织体制建设的意见》等一系列文件,浙江的社会组织迎来了发展的春天,公众参与度大幅提高。至2017年,浙江的社会组织已增加到5.1万个。

去年,以纪念毛泽东同志批示学习推广“枫桥经验”55周年暨习近平总书记指示坚持发展“枫桥经验”15周年大会为契机,浙江开展了社会组织参与社会治理全面提升工程。一年来,省委政法委会同省民政厅等部门,大力推进支持型、枢纽型社会组织实体化运作,精心培育平安建设类、公益救援类、孝德文化类社会组织,做了大量探索——诸暨市出台扶持政策,社会组织最高可获得政府10万元专项资金;台州市以“最多跑一次”改革为契机,实现社会组织审批“一次不用跑”;杭州市搭建三方对接平台,为群众预约、政府购买社会组织服务提供方便……

引导和培育的直观成果,是公众参与平安建设的平台更多了,渠道更多元了。红枫义警、兰花热线、义乌勇士、红领之家、岱山渔嫂、宁波未成年人社会观护团……截至去年底,浙江农村社区、城市社区、街道依法登记的社会组织数分别达到了10.4万家、5.7万家、500家。

除了社会组织,浙江还大力引导各类行业协会、人民团体等发挥积极作用,涌现了调解委员会、乡贤参事会等一批好的平台和载体。这些平台和载体吸引更多群众参与到矛盾纠纷化解、应急救援、特殊帮扶、公益慈善、社会服务等各方面,推动平安建设、社会治理变“政府独唱”为“社会合唱”。

便捷的参与方式

打开群众参与平安建设大门的,还有一个不得不提的“密码”,就是便捷高效的参与方式。而这种方式的形成更多地得益于网格化管理在全省的深入推进。

网格化管理是什么?金华浦江的朱大爷以前很疑惑,但现在他成了最好的宣传员。去年,朱大爷看自家田地旁的沟渠空着怪浪费,于是在沟渠里种上了茭白苗。眼看茭白长势不错,朱大爷心里乐开了花。哪曾想,隔壁邻居认为沟渠不属于朱大爷所有,买来农药将沟渠里的茭白全除了。朱大爷找对方说理不成,两人大吵一架。第二天,窝了一肚子火的朱大爷迎来了“不速之客”——

“村里来了个网格员,能管什么用?”朱大爷在心里嘀咕,平时见他常在村里头瞎转悠,也没见有什么大动作。这网格员一来,就将朱大爷和邻居一起请到了沟渠边,说法、说理、说情,没一会功夫就劝得两位老人握手言和,对方承诺赔偿朱大爷300元,并保证不再干这种事,朱大爷也意识到了自己的不足。“我服气呀。”朱大爷说。自那以后,再看网格员,朱大爷再也不觉得人家是在“瞎转悠”了,不仅主动通报有效信息,逢街坊邻居遇到点什么事,他也第一时间找网格员帮忙解决。

人在网中走,事在网中办。从2007年舟山市普陀区桃花镇最先试点“网格化管理、组团式服务”到2014年全省建立“一张网”网格体系,从2016年台州开始打造“全科网格”到2018年全省全面规范提升,一张密布全省的服务“大网”已经结成,活跃在6.9万个网格上的30万余专兼职网格员,在收集平安信息、服务群众的同时,也将平安建设的决心和信心送入了千家万户。

2017年,浙江运用“互联网+”思维,对网格管理进行升级,在全省范围内推进基层治理“四平台”建设,综治、市场监管等部门联动、网上与网下联接,信息收集上报和问题解决的效率大大提高,平安建设和社会治理的神经末梢也被进一步打通。

与此相适应,一年时间,平安浙江App、宁波e点通、龙游村情通……一批因地制宜的平台在各地上线推广,为群众参与平安建设创造了更好的条件:群众只需要一部智能手机,就可以随时上传反映问题和诉求,实时跟踪事件进展,智能精准,便捷高效。

人人肩上有担子,人人身上有责任。随着高水平建设平安浙江的稳步推进,浙江人正深刻地感受到,全民参与平安建设的积极性愈来愈高、行动愈来愈迅速、成效愈来愈明显。